初めて彼を見たのは、何度目かにサンクチュアリを訪れた時のことだった。

修業時代は私はほとんどグリーンランドにこもりきりだったので、双魚宮に常駐するようになったのは随分と後からだった。だからその時も、何かの報告で久しぶりにサンクチュアリを訪れただけであったのだと思う。教皇の間から退出して石段を下りてゆく私の背後から、聞き慣れない言葉で話しかけてきた男がいた。それが彼だった。振り返ると、ちょうど今降りてきたばかりの階段の上に、銀髪に赤い目をした派手な男がにやにやと笑いながら立っていた。

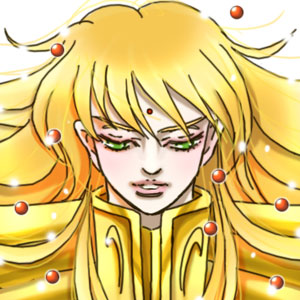

昏い男だと思った。明るい色の服を着ては居ても、全体の雰囲気はまるでギャングかなにかのようであったし、どこか怖いような印象があったのだ。さらに驚いたのは、彼の顔つきや様子だけではなく、小宇宙までもが暗澹とした色をたたえていたことだ。サンクチュアリでは輝かしい黄金聖衣を身にまといきらきらとした小宇宙をもつ黄金聖闘士ばかりを見慣れていたので、そのほの昏さには正直ぎょっとした。意味のわからない呼びかけも、そんな彼の昏さとあいまって少し気味が悪かった。

後から知ったことだが、彼はイタリア人であるらしいので、おそらくそのときも彼は母国語で私に話しかけていたのだろう。つたないギリシア語で問い返した私に笑い声ひとつを返すと、そのまま立ち去ってしまった。取り残された私はしばらくあっけにとられたまま彼の後ろ姿を見送っていた。

驚くべきことに彼は黄金聖闘士であり、出会った当時既に黄金聖衣を許されていたのだという。あの昏い小宇宙が黄金聖闘士のものだとは、初めて聞いたときには到底信じられはしなかった。

かすかな興味を覚えたものの、彼に再会するまでには結局随分長い時間を要することになった。年齢はひとつしか変わらなかったのに、私は彼とすれ違ってばかりだった。修行期間もずれていたし、彼のほうでは弟子の育成だといって随分長いことサンクチュアリを離れていたこともあった。任務につく時期もばらばらで、まして共闘したことなど――黄金聖闘士の時には、一度もなかった。

親しく話す機会もなく、また特に親しくなりたいとも思わなかったので、彼に注意を払うことはほとんどなかった。彼の昏い小宇宙とともに、彼が私に何を言おうとしていたのかは少し気になっていたが、彼の笑い方やなにかからおそらくからかいの言葉か何かであったろうと思っていたし、全体としてあまりいい印象は持てなかったのだ。

(つづく)